J’ai retrouvé goût à la lecture avec « Robinson père & fils » de Didier Tronchet. La bande dessinée. Dieu sait que je l’attendais depuis …bouh… au moins deux ans. A vrai dire je ne l’espérais plus. J’en avais trouvé la trace à l’époque dans mes alertes internet et j’avais retourné les rayonnages d’une librairie parisienne en vain avant de me rendre compte qu’il s’agissait en réalité d’un modeste roman, un tout petit petit format perdu au milieu des volumineux et volubiles récits de voyage. Un minuscule témoignage, donc, qui sentait bon le scénario. Restait à dessiner, peindre, mettre en pages. C’est désormais chose faite !

Tout de même, j’ai bien failli en louper la parution! Obnubilé par la une du magazine Zoo sur Alejandro Jodorowsky, le génial scénariste des sagas de l’Incal, d’Alef-Thau et du Lama blanc. Aveugle au gros titre. (J’ai pourtant l’œil aiguisé pour scanner quelques mots clés : Robinson, île, naufrage…). Il m’aura fallu éplucher une botte de carottes et un concombre au-dessus de cette feuille de chou pour que ça tilte enfin !

L’album s’ouvre sur le décor paradisiaque de l’île aux Nattes à quelques encablures de Madagascar : barrière de corail, lagon, pirogue, plage et paillottes. Les Tronchet père & fils débarquent sous les tropiques sur un coup de tête. Marre de la grisaille ! Portés par ce fameux « rêve d’île » - pas d’Île-de-France – et l’envie de solitude… Mais c’est là que l’insularité blesse car on n’échappe jamais vraiment à ses fantômes, à ses démons intérieurs.

Les Tronchet père & fils s’amarrent donc « Chez Tity », dans une paillote rustique, sans eau courante ni électricité, sans confort ni connexion pour un séjour au long cours. Le retour à l’essentiel est une détox sévère qui n’est pas sans conséquence sur l’équilibre psychologique. Didier a du vague à l’âme. Du mal à se synchroniser avec le rythme de l’île. Il tourne en rond. S’ennuie. Se cherche. Tandis que son fils Antoine, en pleine fleur de l’adolescence découvre un espace de liberté et largue les amarres sous le regard surpris et angoissé de son papa-poule. La robinsonnade tire alors des bordées entre travail d’analyse sur soi et art d’être père.

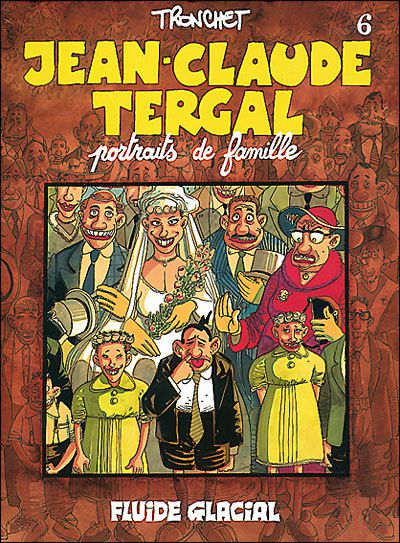

Comme d’hab, c’est moins le récit qui m’enthousiasme que la dérive à laquelle il m’invite. Didier Tronchet est une vieille connaissance. Cela remonte … baah… à l’époque épique de mon adolescence. Je suivais alors de loin les « sketchs » tragi-comiques de Jean Claude Thergal et Raymond Calbuth, au milieu de cette grande débauche d’humour noir, caustique et absurde que distillaient des fanzines tels que Fluide Glacial, Le Psychopathe Illustré, Viper, Marcel ou encore Le canard sauvage. Mais j’avoue que je préférais dévorer les pages d’Edika, Carali, Coucho, Foester, Cabanes, Maester et consorts.

Tronchet a fait du chemin depuis. C’est une belle surprise ! Il nous invite au cœur d’un roman graphique plus intimiste. Une auto-fiction. Une introspection. J’y suis d’autant plus sensible que je traverse moi-même cette période délicate de l’adolescence avec mes garçons. Que je me projette. Que je partage le remue-méninge de l’auteur. Son sentiment d’abandon. De désamour. Heureusement j’ai l’impression de prendre plus de distance grâce à l’humour et à la dérision justement. Tronchet prend les choses trop au sérieux. C’est le monde à l’envers !

Didier Tronchet n’est plus l’auteur que j’ai connu. Changement de cap radical. Et cette revoyure inopinée devient le point de départ d’un retour en arrière. D’une contre-plongée dans sa production des vingt dernières années. Le laps de temps où nous nous sommes perdus de vue. J’espère comprendre le destin de l’auteur, de l’homme. Ses choix artistiques. Qui sait comprendre l’origine du malaise…

Ok ! Didier Tronchet s’est déjà prêté à l’auto fiction dans l’album « Vertiges de Quito » (2012). Récit haut en couleurs (Aquarelle ? Encres ?) des quelques années qu’il vécut en Equateur avec sa femme et … son fils Antoine.

Patrick de Saint Exupéry préface l’album paru en feuilleton dans la revue XXI en lançant cet avertissement : « Les amateurs de carnets de voyage vont être déçus, les grands explorateurs aussi. Tout comme les aventuriers, les fascinés d’exotisme, les idéalistes, les experts, les analystes, les qui savent tout et qui se fichent de tout… ».

En effet, on navigue entre brochure touristique et tranches de vie tendres et feinte naïveté. On croise le tiot Antoine dans un exercice de vie sauvage : le grand saut du haut d’un pont métallique dans les eaux boueuses d’un fleuve amazonien dans la foulée de jeunes indigènes et sous le regard effaré d’un père médusé.

Ouah ! On est loin, très, très, de l’humoriste à ses débuts. Finie la caricature. Le rire forcé. Didier Tronchet semble libéré au risque de passer pour gnian-gnian. A ce stade de ma lecture je ne peux m’empêcher de penser à Muriel Robin. Le pitre s’est trouvé une nouvelle contenance. Il réinvente son écriture, sa relation aux lecteurs dans un souci d’authenticité. Fini aussi le noir et blanc, Tronchet voit désormais en couleurs. Il enchaîne avec « Le monde du dessous » (2016) sur un scénario de sa compagne Anne Sibran qui prolonge leur séjour équatorien par une incursion en Bolivie sur les traces des chercheurs d’or des mines du Potosi et leur mythologie. Sympa !

Je poursuis cette plongée, palier par palier, avec « Le fils du Yéti » (2014). Casterman écritures. « La » collection de romans graphiques. Respect ! Dans la série j’ai toujours « L’autoroute du soleil » de Baru que j’avais découvert à ses débuts dans Pilote et « Quartier lointain » de Tanigushi conseillé par Didier, pas celui-ci, un autre !

C’est le récit doux-amer d’une semaine folle en quête des origines. Une sorte de road-movie initiatique qui démarre sur les chapeaux de roues avec l’incendie de l’immeuble du « héro », la rencontre d’une charmante voisine sur le palier, le rejet d’une vie trop bien rangée, le malaise que procure le feuilleton des albums photos, les obsèques d’une grand-mère dans Ch’nord et la découverte dans un banal carton d’appareil électroménager de la lettre que son père lui adressa sur son lit de mort mais qu’on ne lui transmit pas à l’époque sous prétexte qu’il était trop jeune : « Je regrette de t’abandonner si vite, de te laisser continuer seul dans la vie ». Voilà le héro libéré d’un poids ! Prêt à rejoindre cette charmante voisine sur laquelle il a flashé. Prêt à fonder une famille. On y croise en chemin Anthony, un prétendu neveu du « héro » qui ressemble trait pour trait à son…Antoine.

Cela me rappelle « Ce qui nous lie » de Cédric Klapisch où Jean découvre dans la vieille veste de son père fraîchement décédé la lettre pleine d’affection qu’il voulut lui adresser mais ne posta jamais après sa fugue. Allez voir le film, c’est super !

Bref, chez Tronchet filiation rime avec paternité. Il s’exprime sur le sujet dans une interview à Daron magazine :

« L’envie de parler de paternité est centrale dans tout ce que je fais depuis longtemps. Ce basculement dans le personnel est né avec une bande dessinée avec ma femme, où elle mettait en scène son propre père qui rentrait d’Algérie. Je suis rentré dans a paternité par ce biais-là. J’ai ensuite écrit un livre vraiment personnel, le Fils du Yéti, où j’aborde mon histoire de manière frontale. Mon père est mort de maladie quand j’avais trois ans. Et cette absence de père crée forcément un individu particulier. C’est autour de ce prisme que tout s’ordonne. »

Mais la plongée devient plus abyssale encore lorsqu’on feuillette « Portrait de famille », un album de la série Jean Claude Thergal primé à Angoulême en 1998. Tout s’éclaire ! Depuis le début Didier Tronchet ne fait que caricaturer son propre univers. C’est la peinture ridicule et croustillante d’une ribambelle de personnages qui pourraient bien être ses familiers tout compte fait. Jusqu’à cette grand-mère et son intérieur qui sont si semblables avec celle du « Fils du Yéti ». Nous voici enfin aux origines !

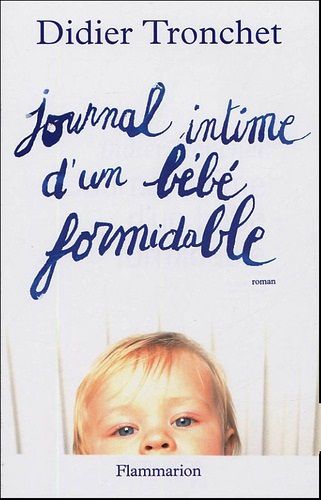

Voilà une semaine que je fouille la bibliographie de Didier Tronchet – sa personnalité s’éclaire. Je comprends mieux son attitude face à son adolescent et l’origine de son syndrome d’abandon - mais voilà qu’au détour d’un vide grenier je mets la main sur une perle : le « Journal intime d’un bébé formidable » (2006). On y voit en couverture une petite bouille blonde format photomaton :

« Antoine, fringant bébé de trois kilos sept, est né le dix janvier d’un siècle finissant. Les faits marquants de son existence sont une chute de poussette vers quatre mois, heureusement sans gravité, une poussée dentaire douloureuse à neuf mois, et les premiers pas, tardifs, vers dix-sept mois. En revanche Antoine a eu une vocation précoce : celle d’être le porte-parole de ses collègues bébés. Cette majorité jusqu’alors silencieuse (sauf la nuit parfois). »

C’est un roman amusant où Didier Tronchet donne la parole à ce bébé – on l’aura compris il s’agit de son fils Antoine - qui découvre ses parents et son environnement. C’est cocasse. A mi-chemin entre « L’encyclopédie des bébés » de Daniel Goossens et « J’élève mon enfant » de Laurence Pernoud. Mais on n’est pas dupe. Le point de vue de ce bébé met en évidence le portrait d’un père amoureux, bienveillant, impliqué dans l’éducation. Qu’il devienne 10 ans plus tard cette « mère juive » du « Robinson père et fils » n’étonnera personne !

Didier Tronchet est devenu un « papa poule », protecteur et étouffant. Il prodigue un amour inconditionnel dont il a été injustement privé par la disparition prématurée de son père. En l’absence de repères il répare maladroitement son manque en surinvestissant son rôle au moment où justement il faudrait adopter une attitude plus adroite pour désamorcer les conflits, accompagner les errances et les métamorphoses de l’adolescence. Mais il ne peut s’empêcher de vivre cette révolution comme une reddition de sa théocratie. Mais voilà notre papa pris au dépourvu, déchu…

Pas de quoi convoquer « Pascal, le grand frère » non plus ! Didier Tronchet se met un peu la rate au court bouillon. Il psychote. Déforme la réalité. Son garçon vit sa vie. Gagne en indépendance. En maturité. Et alors ? C’est de son âge ! C’est la coqueluche de l’île. Il découvre la liberté, une vie juste saupoudrée de scolarité à distance et de longs après-midi de raout et de jeux de plage, de virées aux quatre coins de l’île, de chasse sous-marine, de pêche, de grillades avec sa bande de potes et son amoureuse. L’île devient le lieu idéal d’un roman d’initiation. Je comprends, c’est déstabilisant pour un papa exclusif qui idéalise la complicité père/fils.

L’île devient alors une cage de résonnance formidable à toutes les angoisses injustifiées. Didier est fragilisé. Perturbé. Privé d’adrénaline. Plus de rôle social. Plus de reconnaissance. Plus de projet, d’activité ni de motivation. Plus de garde-fou, de rythme, de frénésie. Juste un touriste. « Un grand couillon en short ». Seul face à lui-même, à sa conscience. Focalisé sur sa peine. Il n’est plus sur les lèvres des autochtones que le « Papadantoine ».

L’ambiance est un peu anxiogène. J’en suis à feuilleter en médiathèque des ouvrages sur l’éducation et l’adolescence. Pas glop, il m’a transmis son virus le bougre ! Il n’aurait pas pu profiter de l’occasion comme tous les écrivains voyageurs pour lancer un projet d’édition, non ? Il s’est pourtant aménagé dit-il un pigeonnier pour travailler ! Ça lui aurait changé les idées !

Son « envie d’île » me renvoie d’ailleurs au « Besoin d’îles » de Louis Brigand qui s’installe quelques semaines sur l’île de Beniget en Bretagne le temps d’une expérience littéraire :

« J’en rêvais depuis longtemps. Vivre une expérience d’isolement sur une île, rester seul pendant quelques semaines sur un « caillou », me couper de mes activités et laisser filer les jours en regardant la mer » […] mais aussi pour faire le point sur sa carrière de géographe, spécialiste de l’insularité. « Il s’agit également de porter un regard sur un parcours d’enseignant et de chercheur, non pas en mettant en avant un parcours d’enseignant et de chercheur, non pas en mettant en avant des résultats d’investigations scientifiques ou les étapes d’une carrière, mais en dévoilant, dans le désordre et le plus simplement possible, des expériences, des rencontres et des sentiments. »

Ça n’est pas très fun. Rien à voir avec l’excellentissime Paolo Rumiz dans la solitude de son phare de Palagruza dans l’Adriatique où il écrit jour après jour une chronique pour La Republica qui donnera naissance ensuite à « Il ciclopo », « Le phare, voyage immobile », dans lequel il traite avec beaucoup d’érudition et de poésie de son expérience insulaire, de la solitude, de la nature, de la pêche, des tempêtes, des oiseaux, etc. mais aussi de la civilisation méditerranéenne, celle d’Homère, des cités marchandes et des drames migratoires d’aujourd’hui et enfin du voyage des mots. C’est extra !

Je termine mon odyssée ou plutôt mon cabotage sur les traces de Tronchet en lisant un dernier roman graphique : « Tout seul » de Christophe Chabouté aux éditions Vents d’Ouest. Là encore c’est ma-gni-fique…

Merci pour cette virée Didier. Arrête de plomber l’ambiance. Vieux pirate !